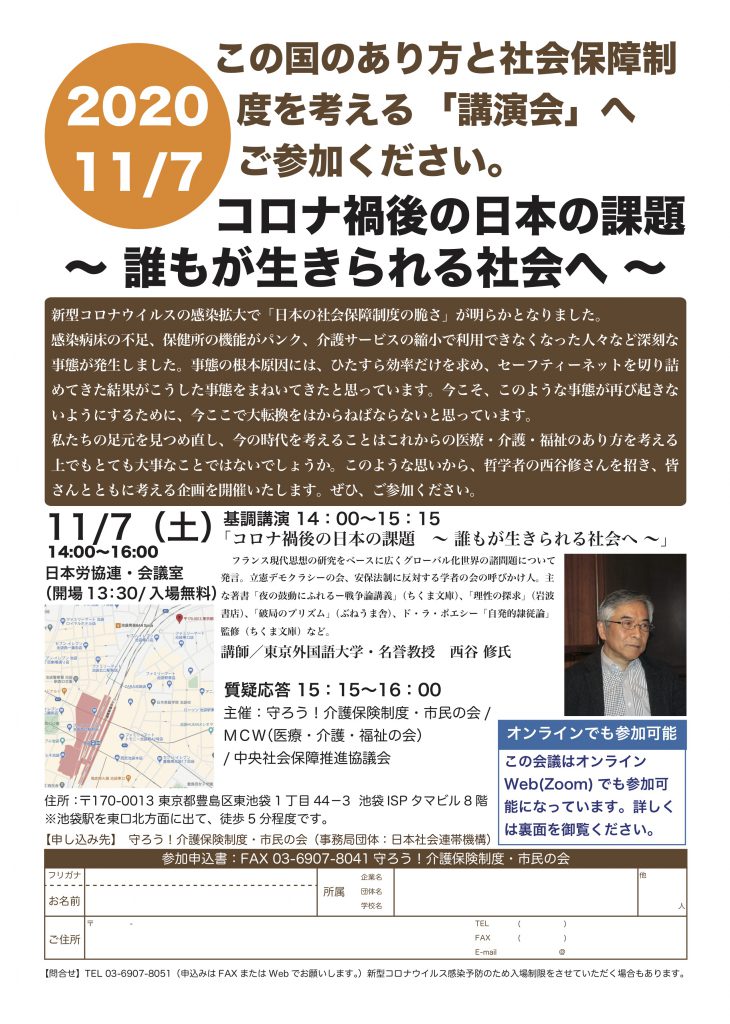

コロナ禍で大規模集会が開かれずにいましたが、紅葉が散る国会前に、現政権に対する大きな異議の声を上げるべく、久しぶり3000人の人が集まり、当会からも救護班として数名が参加しました。共同代表の伊藤がスピーチをしました。全文を掲載させていただきます。

********************************************************************

「いのちと暮らしを脅かす安全保障関連法に反対する医療・介護・福祉関係者の会」の共同代表をしています、花の谷クリニック内科医師の伊藤真美と申します。

今年の年明けから、予想もしなかった新型コロナ感染症が世界で広がり、忍び寄る感染への危機対応に神経を集中させ、限られた時間で医療者として感染対策を講じて過ぎた数か月は怒濤の様な時間でもありました。

しかし、幸い日本社会は非常事態宣言解除後、やや平静をとりもどしています。医師として、科学的根拠に従い、新しい感染症に対して向き合うことは、これまで取り組んできた医療業務と本質は変わらないことなのだ、と落ち着いて言える状況になりました。医療の基礎研究の分野は、医師にとっても専門分野以外は理解が難しいことだらけですが、臨床分野で、世界の最新の知見を得ることは、この時代それほど難しいことではありません。すぐれた専門分野の先達から学ぶことができるのです。新型コロナ感染症についても、半年以上が過ぎるなかで多くの知見が明らかになり、私たち医療者は、新型コロナ感染に対して現時点で取り得る最良の対処方法を、ある程度共通認識として持つことができるようになりました。

ただ、医療は医療のみで完結はできず、特にパンデミックとなった感染症は、社会保障制度、経済政策と密に繋がっています。人々のいのちと暮らしを支えていくためには、受けられる医療が、経済格差で左右されてはなりません。そして医療は人権を守っていくことでもあるのです。そのためには、社会全体を統括するしっかりしたリーダーシップを発揮する政治が求められます。

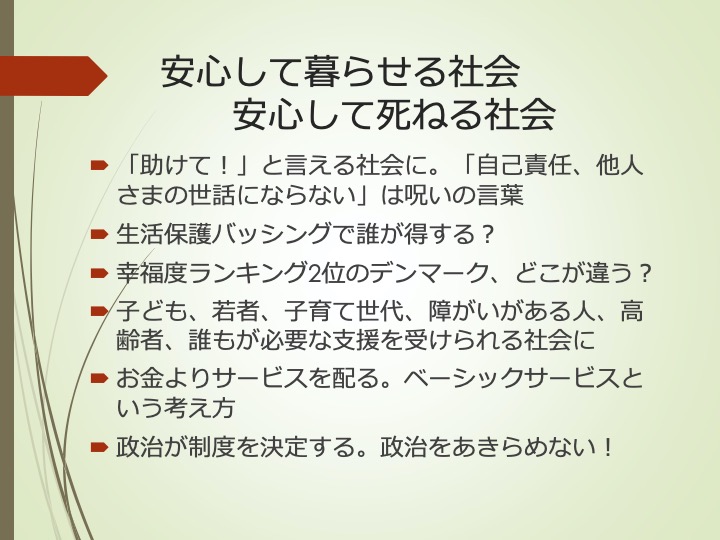

自助・自立とは「支えを受けずに生きること」ではなく、「安心して生きるための支えを持つこと」だと、私たちの仲間が言いました。そうなのです。自助・自立は、社会のなかで人の手を借りずに成り立たせることではなく、人の手を借りて成り立つことなのです。体やこころに不自由なところや弱いところがあっても、手助けがあれば自立できるのです。

例えば、車椅子移動であっても、人工呼吸器をつけていても、自助・自立はできるのです。そのために公助があるのです。自助・自立のために、まず公助が大事なのです。

菅義偉さんは言いました。「まず自分でできることは自分でやる、自分でできなくなったらまずは家族とかあるいは地域で支えてもらう、そしてそれでもダメであればそれは必ず国が責任を持って守ってくれる。そうした信頼のある国づくりというものを行っていきたいと思います」と。先ず自助があり、そして共助が有り、それでダメならば公助の出動、それが政治であると。何を言っているのかと思います。小学校から学び治せと言いたいです。

今、新型コロナ感染は世界では第2波の到来に見舞われて、再び全土でのロックダウンに踏み切らざるを得ない国のニュースが続いています。昨日11月2日で、世界の累計感染者数は4650万人を超え、累計死者数は120万人に達しました。日本国内の感染者数も10万人を超え、死者数は1788人です。

冬に向かい、ウイルス感染は拡大することが予想され、すでに日本でも感染数が増加傾向です。

にもかかわらず、政府は、総予算1.7兆円の 「Go Toキャンペーン」の実施に前のめりです。 予算約1.1兆円の「Go To Travelキャンペーン」を7月に実施したのに引き続き、「Go To Eatキャンペーン」を10月1日より実施しました。そしてなんと、イベントなどのエンターテインメントを補助する 「Go To Eventキャンペーン」を10月29日よりとうとうスタートしてしまいました。経済産業省のホームページには、[Go To Eventで「また出会える喜び」を]の文字が躍ります。これが「再び出会えない悲しみ」に変わらないことを祈るしかありません。

もちろん、経済の安定は極めて重要です。しかしやるべきことは先にあります。

サージカルマスクに続き、今は医療や介護の現場では必須の婦プラスチックグローブの値段が高騰しています。全く日本国内で製造しておらず、輸入に頼ってきたためです。アベノマスクに466億円かけるのでなく、医療や介護の必需品を、しっかり国内生産することに、先ず政府が取り組むことも公助の一つと考えます。また、今後必要にせまられるかもしれない人工呼吸器の製造だって、日本の技術をもってすれば、容易に増産が可能です。

さて、安倍内閣が、憲法解釈を歪めて強行に成立させた安全保障関連法の成立させた2015年、この国会前には、日本の国の未来を案ずる多くの人々が集まっていました。私は、50歳をすぎてはじめて、デモというものに参加したひとりです。医師と言う仕事に没頭してきたそれまでの私の生活に、政治を政治家たちだけにまかせておいてはいけないという危機感がめばえ、この国会前に足繁く通う時期があり、5年間安倍政権でなされたことに翻弄され、その危機感は菅政権になってから、今はファシズム前夜でさえあることが現実のものとなる危機感として、重くのしかかってきています。

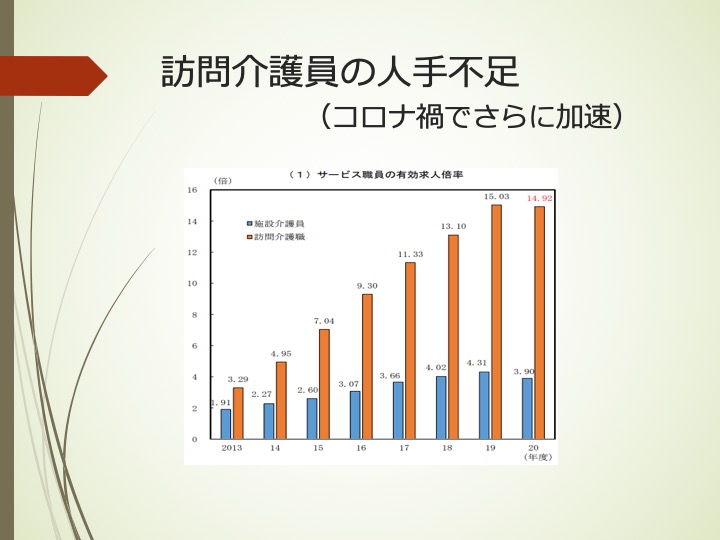

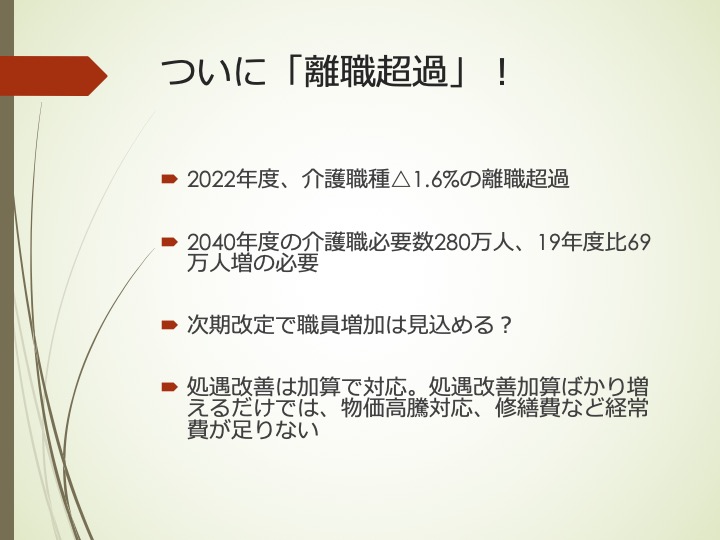

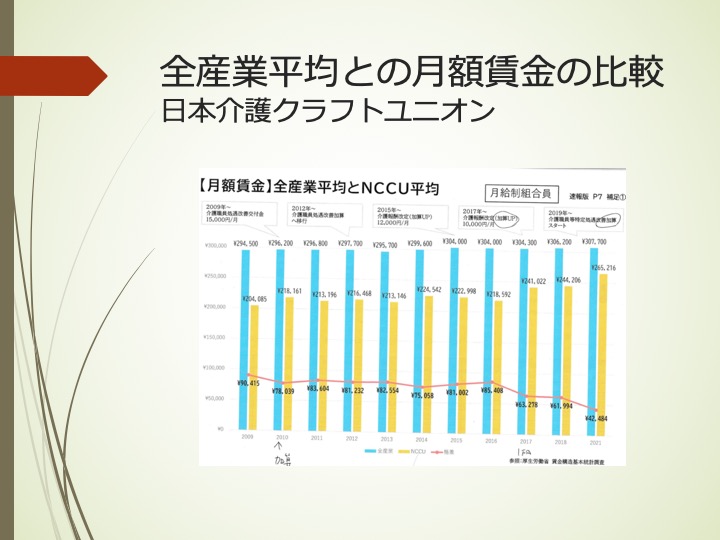

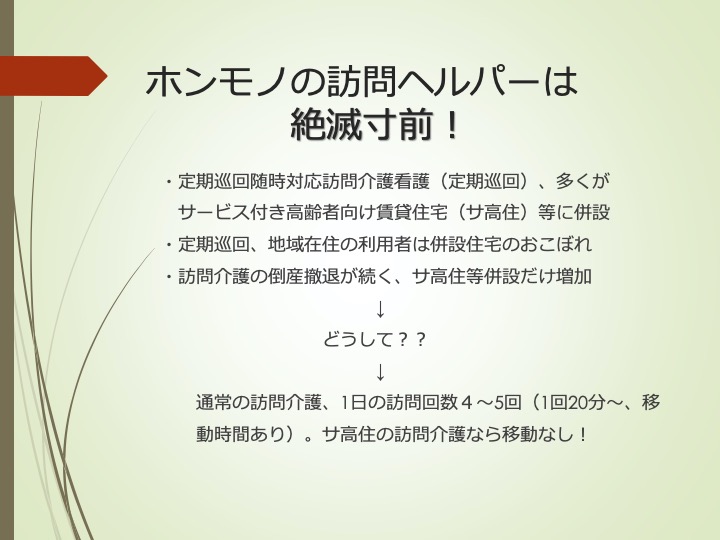

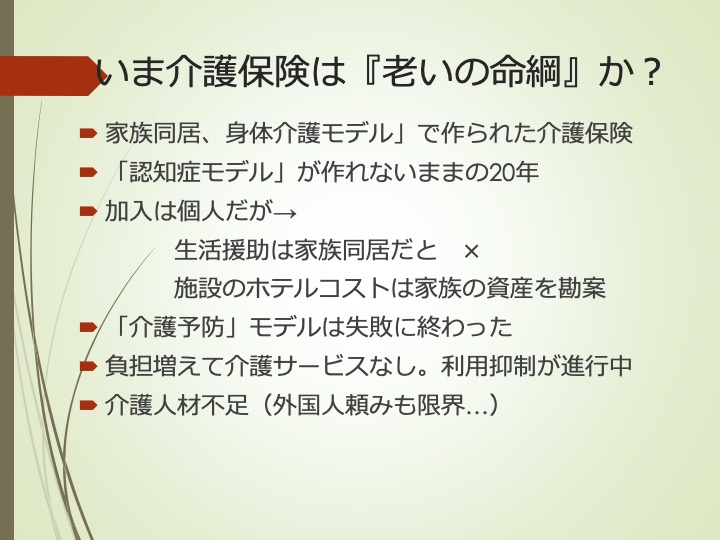

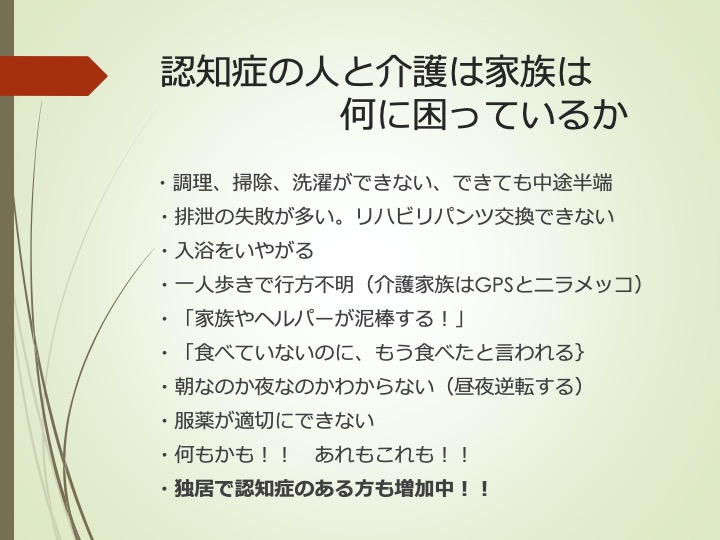

小泉政権以降、医療保険の財源は実質年々縮小されて、医療の現場はギリギリの人員で、医療従事者のプロフェッショナリズムに基づく働き方で国民皆保険制度を守ってきました。介護現場も同様です。驚くべき低賃金であるにもかかわらず、介護職の献身的取り組みにより、介護保険サービスがギリギリ守られてきました。しかし、新型コロナ感染の拡大と共に生きる社会を支える余力はもうありません。

いのちを蔑ろにしないでください。

医療介護従事者に対する、薄っぺらな感謝のパーフォーマンスも言葉もいりません。私たちが納めた税金を、いのちを守る医療、暮らしを支える介護、人権を守る福祉に返してください。

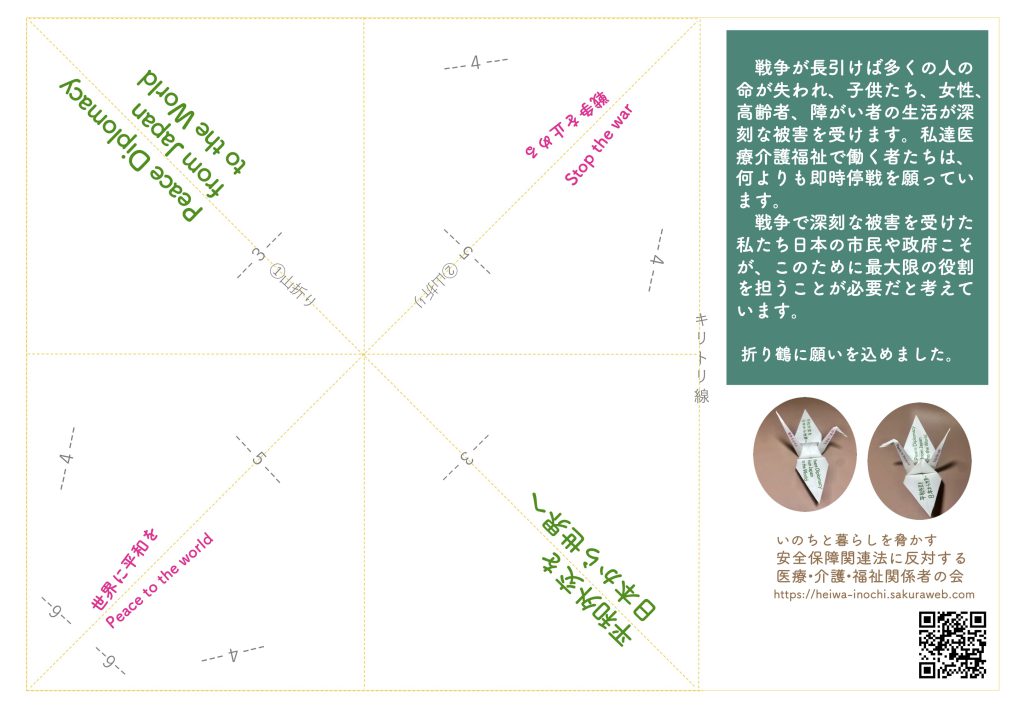

このコロナ禍でみえてきたのは、世界はこの地球という惑星のなかで、本当に一つに繋がっているという実感でした。このことを肝に銘じて、国家の枠をこえて人が人として繋がることを大事にすること、このことがこれからの未来を考える上で大きな希望となる、ということを最後に申し述べて、私からのメッセージを終わりたいと思います。 2020年11月3日

VIDEO